La Iglesia y el dilema de ser hombre

Ya en los años cincuenta se manifiesta en el catolicismo una exigencia de renovación. El dualismo entre la Iglesia como institución y la vida, el nacimiento de los movimientos, el Concilio y el post-Concilio. Figuras y pasos del 68 eclesial«Una urgencia de autenticidad del vivir dictada por una inquietud», ese es el origen del 68 en palabras de Luigi Giussani. Un origen traicionado muy pronto con un enlace ideológico que calmó intelectualmente esa inquietud y la derivó en revuelta y lucha por el poder. «Arrasemos con todo y construyamos un mundo mejor», canta Claudio Chieffo aquel año.

Para Joseph Ratzinger, «queriendo mejorar la historia, crear un mundo de libertad, de igualdad y de justicia, estos jóvenes creyeron que habían encontrado el mejor camino en la gran corriente del pensamiento marxista».

En la Iglesia, el 68 no fue distinto, tan solo empezó antes. La exigencia de renovación se manifestó en los años cincuenta.

Muestra de ello son los testimonios de dos sacerdotes que empezaron entonces a dar clase. En 1951, Ratzinger es profesor de religión en Bogenhausen. En sus Últimas conversaciones habla de «una situación dramática». «Tenía delante a cuarenta muchachos y muchachas que en cierto modo participaban con buena disposición, pero uno sabía que luego en casa oían justo lo contrario. “Pero papá dice –era habitual oír entonces– que no tengo por qué tomarme eso tan en serio”. Se podía percibir que, aun cuando institucionalmente todo seguía existiendo, el mundo real se había alejado ya en gran medida de la Iglesia». En 1952, viajando en tren, Giussani tiene una serie de encuentros fortuitos con estudiantes de instituto y queda impactado por el hecho de que «muchos jóvenes son ignorantes en cuanto a la religión; muchos otros, aun sabiendo algo, no están convencidos». Pero eran los años de las concentraciones masivas en la plaza de San Pedro, de las iglesias llenas, de matrimonios religiosos con muchos hijos, de los éxitos de la Democracia Cristiana en Italia, con el apoyo de la Acción Católica.

De la percepción de este dualismo, una situación en que se advierte la separación de la institución eclesial respecto de la vida y de sus exigencias, nace la moción que lleva a convocar el concilio Vaticano II. Una moción de cambio hacia el «progreso». «A la sazón –confiesa Benedicto XVI– ser progresista no comportaba todavía romper con la fe, sino aprender a comprenderla mejor y vivirla de manera más adecuada, desde su origen. En aquel entonces todavía creía que eso era lo que todos queríamos. De manera análoga pensaban progresistas famosos como De Lubac, Daniélou, etc».

El dualismo era consecuencia de la opinión ya extendida de que la religión afecta a la esfera subjetiva y privada, y a ella debía limitarse, sin poder decir nada de la historia y de las grandes decisiones que en ella se toman. El Concilio (1962-1965) sustancialmente reanudó la relación de la Iglesia con el mundo, liberó a la fe del angosto ámbito de lo privado al que había quedado relegada y confirmó que tenía que ver con toda la existencia.

¿Qué sucedió después? El postconcilio. ¿Una tautología? No, un fenómeno distinto y distante del Concilio, una lectura particular de este, favorecida por teólogos que gozaban de la simpatía de los medios. En su seno se sitúa el 68 eclesial.

Según esta interpretación, la hermenéutica de la discontinuidad, el Concilio marca un punto de ruptura en la Iglesia. Hay un antes y un después, una Iglesia preconciliar y una Iglesia postconciliar. La primera hecha de instituciones, curia romana, tradición, ética centrada sobre todo en el sexto y noveno mandamientos y connotada por el enrocamiento y la cerrazón al mundo; la segunda hecha de comunidades de base, caridad como compromiso social, ética basada en el quinto y séptimo mandamientos, apertura al mundo, lucha por la liberación de los oprimidos.

Problema: los documentos conciliares no sostienen esta lectura. Respuesta: hay que recuperar el «espíritu del Concilio» que ya habría traicionado los textos. Fue así como, según Benedicto XVI, «se empezó a deslizar hacia lo arbitrario». En esos años nacieron las comunidades cristianas de base, los cristianos socialistas, hubo experiencias de “autogestión de los sacramentos” e incluso experiencias misioneras como las de los sacerdotes obreros franceses tomaron una deriva ideológica. Tuvo fortuna mediática la teología de la liberación, experiencia por otro lado ramificada y con aspectos también positivos, pero el movimiento de fondo que estableció fue, según Ratzinger, la experimentación de «un nuevo connubio entre Iglesia y mundo bajo la bandera de la revolución», «parecía indicar a la fe la nueva dirección que debía tomar para volver a ser incisiva en el mundo».

El análisis marxista de la sociedad, el historicismo, el primado de la praxis, en resumen la revolución que Marx había pensado atea se llena de inspiración religiosa. Jesús se convierte en la encarnación de todos los oprimidos y en el “primer socialista” que llama a la revolución. Muchos teólogos, ansiosos por ir al paso de los tiempos, para justificar el papel de la fe en esta identificación con el mundo, autolimitándola a una inspiración en valores cada vez más débil, se adentran en «artificios interpretativos» y «funambulismos» que para Ratzinger deberían hacernos admitir honestamente que «estamos al borde del fin».

Hans Urs von Balthasar escribe en Communio (1972): «De ninguna manera hay que liberar al cristianismo del campo de tensión. Si no es universalmente (católicamente) relevante, entonces cae, con todos sus discursos (…), en el basurero de los desechos religiosos. Pero para ser universalmente relevante debe, justamente ante un horizonte indistinto, ser algo concreto, particular, único». Severo más allá de cualquier apelación es en este sentido Pablo VI, el Papa que guio el Concilio. «Con el Vaticano II esperábamos la primavera y en cambio vino el invierno».

La hermenéutica de la ruptura y la consiguiente praxis (en América Latina y también en el terrorismo, los más trágicamente coherentes llegaron hasta la lucha armada), como toda distorsión, suscitó una reacción. Fue una oposición fallida, no una alternativa creíble: el tradicionalismo, la cristalización del cristianismo en fórmulas doctrinarias, el anclaje a formas rituales, la insistencia burocrática en el centralismo romano y, de hecho, el rechazo del Concilio, hasta los extremos del sedevacantismo.

Durante años, en el debate interno y en los medios, la interpretación del Concilio y su reflejo en relación con el poder político y cultural, fue “la” cuestión de la Iglesia. Benedicto XVI describe el 22 de diciembre de 2005 este “litigio” con las palabras de Basilio después de Nicea: «El grito ronco de los que por la discordia se alzan unos contra otros, las charlas incomprensibles, el ruido confuso de los gritos ininterrumpidos ha llenado ya casi toda la Iglesia, tergiversando, por exceso o por defecto, la recta doctrina de la fe». Pero, añade, con el tiempo «la hermenéutica de la reforma», de la renovación en la continuidad, «de forma silenciosa pero cada vez más visible, ha dado y da frutos».

Podemos tratar de resumir los textos del Concilio en cuatro puntos.

La revelación es el acontecimiento de una persona (Dei Verbum), que vive en una realidad histórica (Lumen Gentium), que desvela plenamente al hombre a sí mismo (Gaudium et Spes). El cuarto es la auténtica novedad, la asunción, después de una dolorosa gestación de siglos, del valor de la libertad: no hay verdad sin libertad (Dignitatis Humanae). Este es el punto focal que nos lleva al 68, cuyo mensaje último es: no hay verdad sino solo libertad. Los tradicionalistas lo refutan diciendo: no hay libertad, solo verdad. La Iglesia dice: no hay verdad si no es mediante la libertad.

Con esta argumentación hay que afrontar también el desierto actual. Esta es la planta florecida tras el invierno ideológico, después de la reducción de Jesucristo al hombre histórico Jesús sobrevolando sobre su divinidad, y después del cisma lefebvriano que impugna la Dignitatis Humanae.

Pero la semilla de esta planta empieza a germinar antes del Concilio, tiene nombres y apellidos, los de los grandes teólogos del siglo XX: Romano Guardini, Henri De Lubac, Jean Daniélou, Han Urs Von Balthasar y Joseph Ratzinger. Entre ellos y en diálogo con ellos, Luigi Giussani, no solo un gran educador sino un hombre de pensamiento, un protagonista decisivo para la segunda mitad del siglo XX, a cuya estatura teológica se dedicó recientemente un congreso internacional en Lugano.

Su figura abre la mirada hacia el otro gran hecho que anticipó la renovación conciliar: el nacimiento, en esos mismos años cincuenta y sesenta, de los movimientos eclesiales. En palabras de san Juan Pablo II, «uno de los dones del Espíritu a nuestro tiempo».

¿Cuál es el rasgo común entre estos dos acontecimientos? La elección de la vía antropológica centrada en Jesucristo. Será la contribución fundamental del pontificado de Wojtyla, sintetizado así por su sucesor: «El hombre es el camino de la Iglesia y Cristo es el camino del hombre». «La Iglesia se despierta en las almas», decía Guardini. «La Iglesia renace en la persona», traduce esta línea antropológica que exalta tanto la pregunta del hombre como el encuentro con una Presencia que cambia la vida.

La batalla decisiva no se libra entre progresistas y tradicionalistas. La gran cuestión que sigue siendo central es la idea de persona y de su libertad a través de la teología del acontecimiento. La alternativa para la Iglesia –sobre todo después de 1989, año simbólico de la caída del ideal marxista– está entre un “cristianismo anónimo” que, teóricamente, está ya presente en el mundo a través de los valores de los que el hombre es capaz en virtud de la “gracia” que idealmente se le ha dado con su naturaleza –como escribe Massimo Borghesi– y un cristianismo para el que la Revelación es en cambio una novedad absoluta, antes inimaginable, para el que Dios es una presencia en la historia que elige a los suyos (elección) y a través de ellos sale al encuentro de todos los hombres. En la primera hipótesis, en el mundo moderno solo puede subsistir un cristianismo genérico que siempre necesita adjetivos que lo califiquen según la cultura del tiempo en que vive: cristianos para el socialismo, cristianos liberales, cristianos democráticos… Von Balthasar denuncia la deriva espiritualista de un compromiso social que «solo tiene origen en una inspiración cristiana» e identifica a los responsables justamente entre los defensores del “cristianismo anónimo”, que una vez realizado dejaría a la Iglesia solo como una institución jerárquica para una mera organización funcional. En cambio, «la verdadera confrontación (con los movimientos de la libertad de los tiempos modernos) solo se dará cuando el cristiano se comprometa teóricamente a mostrar que la autoapertura de Dios en Jesús es la invitación a entrar en un espacio de libertad absoluta, el único donde se puede desplegar la libertad humana».

«Los hombres nacen para ser libres», el 68 parte de la promesa de realización del yo en la libertad pero, confiándola al futuro cambio de las estructuras económicas, obtiene el resultado de una profunda despersonalización. La pregunta sigue siendo: ¿dónde está el yo? ¿Dónde su verdad y su libertad? Que no difiere mucho de aquella originaria de Jesús: ¿qué dará el hombre a cambio de sí mismo?

Es a este origen, y no a otros mitificados, al que pretende devolver a la Iglesia Pablo VI en 1968 con la proclamación del Credo del pueblo de Dios.

En la Iglesia hay confusión por la publicación del Catecismo holandés. La comisión cardenalicia que lo examina dice que pretendía «sustituir en el seno de la Iglesia una ortodoxia por otra, una ortodoxia moderna por una ortodoxia tradicional». Apoyado por teólogos y obispos, suscita dudas sobre el pecado original, la misa como sacrificio, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la creación a partir de la nada, el primado de Pedro, la virginidad de María, la Inmaculada Concepción y la Asunción. En el Credo de Pablo VI todos hallan respuesta. Firme, lúcida y amplia de miras: una profesión de fe que, frente a la categoría de pueblo tomada del marxismo, redefine la identidad del pueblo de Dios respondiendo idealmente a la pregunta que el año anterior hacía el profesor Ratzinger a sus alumnos: ¿qué estamos afirmando cuando decimos «yo creo»?

En la Iglesia, la respuesta, largo tiempo descuidada, llegó ese mismo año no solo confirmando el corazón de la fe cristiana, sino con la conciencia de la necesidad de ofrecer a los hombres de hoy una Introducción al cristianismo que tomase en serio sus preguntas y el proprio cristianismo. La relectura de este libro llama la atención por su profética actualidad.

El cristianismo –dice– no es una «religión» sino una «fe». A la religión le puede bastar con el obsequio del rito o la observancia de los preceptos, la fe necesita a la persona, implica «transformar el yo esquemático de la fórmula del Credo en el yo personal de carne y hueso». Dice que la profesión de fe no es el asentimiento a una doctrina sino la respuesta a uno que llama; que se concentra en el mensaje de Cristo cuando lo importante en cambio es la persona de Jesús. Habla del «escándalo» del «positivismo cristiano» porque la fe no solo tiene que ver con la eternidad, sino «con el Dios en la historia, con el Dios hecho hombre», con la «vinculación de Dios a un punto único de la historia», como a la «cabeza de una aguja». «Con esto abordamos el problema de la fe cristiana en toda su profundidad, como debe hacerse hoy día».

No podemos contentarnos con «una interpretación del cristianismo que no escandalice a nadie». Porque «un cristianismo interpretado de manera que se le prive de la realidad es una falta de sinceridad ante los problemas de los no cristianos, cuyo “quizá no” nos amenaza tan seriamente como quisiéramos que nuestro “quizá” cristiano les amenazase a ellos», porque «nadie puede sustraerse al dilema del ser humano». Y tal vez este dilema sea el lugar de la comunicación, del diálogo.

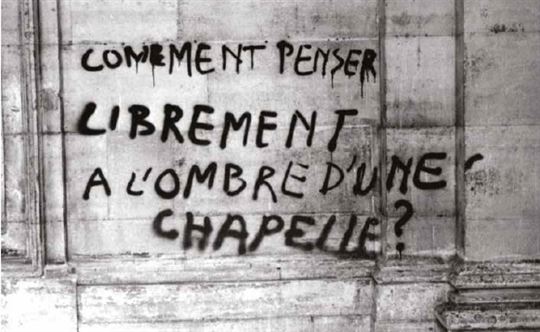

«Soyez réalistes, demandez l’impossible», podía leerse en los muros de París en el Mayo francés. Sed realistas, pedid lo imposible. Una petición religiosa. Que no se confía a los análisis, teorías, praxis, ética, sino que desea algo “más allá” de la materia que la vida de todos los días puede ofrecer: lo imposible, precisamente. Pero lo imposible es el campo de acción de Dios.