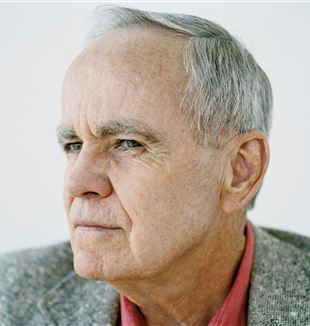

Cormac McCarthy. «No he conocido en la vida mayor misterio que yo mismo»

El 13 de junio falleció, con 89 años, uno de los más grandes escritores contemporáneos. El pasajero es un thriller metafísico con poca acción y preguntas incendiarias sobre la esencia de la vida. Su retrato en Huellas de junioHay un diálogo en las últimas páginas –directo y fuerte, como todos los que llenan el libro– que lleva dentro una pregunta que parece que va a salirse del papel, como ciertas palabras esculpidas en relieve. «Si no perseguimos la esencia, entonces ¿qué perseguimos?». Es cierto. ¿De qué sirve hablar, contar, escribir –en el fondo, vivir– si no es para esto? Para él es así desde siempre.

Ha vuelto Cormac McCarthy. Dieciséis años después de La carretera, un relato post-apocalíptico con el que ganó el Pulitzer, el escritor americano considerado ya como un clásico en vida (cumpliría 90 años en julio) ha publicado dos novelas que van unidas, El pasajero y Stella Maris. La primera cuenta la historia de Bobby Western, un científico que abandona la física para dedicarse a las carreras de coches y acaba convertido en buzo de rescate, y su hermana Alicia, un genio de las matemáticas, que nos guían hacia el corazón del mundo, es decir, a la búsqueda de la esencia. Del significado de la realidad.

Ella se ha suicidado. Nos enteramos en la primera página, y en los capítulos siguientes –donde las conversaciones con el Chico Talidomida, extraño protagonista de sus alucinaciones, se intercalan con el hilo de la historia– se irá desvelando el porqué. Es imposible resistir a una sensibilidad tan aguda, a la paradoja de una razón que cuanto más va hasta el fondo de las cosas, más misterios y preguntas encuentra. Es imposible vivir el amor que desea pues su objeto –correspondido– es su propio hermano, y una historia así lleva inexorablemente hacia la soledad y al abismo de la locura.

Él se encuentra devastado por la pérdida, corroído por la sensación de culpa, y se enfrenta a preguntas que no puede censurar porque «¿qué importancia tendría ser libre si todo lo que yo amaba en este mundo ya no está aquí?». Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene vivir?

Cuando el trabajo le pone delante de un enigma (el avión que debería rescatar, hundido en Nueva Orleans, tiene el fuselaje intacto pero no hay rastro del cuerpo de un pasajero ni de la caja negra), Bobby emprende un camino totalmente suyo, huyendo de personajes inquietantes que lo acechan (¿el FBI?, ¿espías?) y en busca de la clave que desvele el misterio.

Sondea su pasado, buceando entre cartas de su hermana y de su padre, un famoso físico perteneciente al grupo de científicos que crearon la bomba atómica. Y nosotros seguimos su rastro en un thriller metafísico con poca acción, diálogos que abordan temas universales (incluida la ciencia, que McCarthy cultiva con afán) y sobre todo preguntas. Agudas y profundas, porque van buscando la esencia.

Es el rasgo distintivo de McCarthy, uno de los (muchos) motivos que le han convertido en uno de los más grande entre los autores contemporáneos. Afrontar solo «cuestiones de vida o muerte», porque «no me fío de los autores que no lo hacen», como decía en una de sus poquísimas entrevistas, hace años. Luchar «cuerpo a cuerpo con los dioses» (Washington Post) y traducir esta lucha en historias: personajes, situaciones, hechos. Diálogos, profundos como pocos, con una estructura totalmente descarnada, sin guiones ni entrecomillados. Y un lenguaje rico y esencial a la vez, capaz de hacer aflorar de las cosas una nostalgia inexplicable.

Describe truchas nadando en una poza (La carretera) o un amanecer de color rojo sangre en las majestuosas llanuras de Texas (Todos los caballos hermosos), o una madriguera construida por ratas almizcleras, reparando «de forma impecable» el agujero que había hecho Bobby de niño para asomarse ahí dentro. Leyendo esas páginas puramente descriptivas –escenas banales que nunca has vivido, recuerdos que no te pertenecen– sientes que algo extraño aflora dentro de ti.

¿Qué hay tan potente en la realidad, capaz de atraerte de esa manera? ¿Qué mirada hay que tener para evocarlo así sin nombrarlo?

La cuestión es que para McCarthy, sencillamente, la realidad está viva. Desborda de vida y de misterio. Hasta en sus rincones aparentemente más insignificantes y oscuros.

Como pasa con Bobby. No es casual que sea buzo. «Él se sumerge en una oscuridad que es incapaz de entender», observa Shedden, uno de sus amigos. Como si su trabajo remitiera físicamente al esfuerzo por desenvolverse entre las preguntas de todos, mientras el agua fluye por encima de él con todo su peso «sin tregua, sin tregua. El ejemplo perfecto del implacable transcurrir del tiempo». Es el trabajo de todos nosotros, lo queramos o no: buscar en la opacidad de la realidad algo que dé luz –sentido– a nuestro viaje. Que ilumine una verdad imponente, como resume uno de los personajes en esta frase: «No he conocido en la vida mayor misterio que yo mismo». Porque si algo vale la pena por la realidad, lo vale aún más por el ser humano. La oscuridad indescifrable que tantas veces envuelve la realidad es pariente directo de algo que llevamos dentro.

El mal es un tema omnipresente en la obra de McCarthy. Presenta personajes despiadados, capaces de una crueldad total y sin motivos –el juez Holden en Meridiano de sangre o el asesino Anton Chigurh en No es país para viejos–, que recuerdan a algunos protagonistas de los cuentos de Flannery O’Connor, reavivando las mismas preguntas. ¿Qué sucede en el alma humana –y en la sociedad, en el universo– cuando se pierde el sentido? Y si existe o no algo irreductible ante él, si existe algún destello de salvación capaz de filtrarse por las grietas que se abren en esta carrera hacia la nada y redimirnos.

«En El pasajero hay un deseo de disolución muy fuerte», señalaba el crítico literario Antonio Monda recientemente en un encuentro del Centro Cultural de Milán. «Pero prevalece el anhelo de salvación, que es aún más fuerte».

Sucede en cada página. En un mundo oscuro, que a primera vista se desliza de manera inexorable hacia las tinieblas, prevalece otra cosa. Más aún, por el mismo hecho de que la realidad existe, lleva dentro una vida potentísima. Brama un deseo, una necesidad de significado. Era imposible salir de las páginas de La carretera sin que retumbara en nuestras cabezas aquel diálogo entre padre e hijo perdidos en medio del desastre. «Todo irá bien. Porque nosotros llevamos el fuego». Resulta demasiado fácil ver ahí dentro una potente metáfora de la relación con el Misterio, pero es mucho más que eso. No es un símbolo sin más. Es el corazón mismo, es la esencia de la realidad.

Hay una sola condición para adentrarse en este núcleo duro inoxidable: querer mirar. Mejor dicho, ver. Afirma el escritor Luca Doninelli (viejo amigo de la revista Huellas) que McCarthy «ve cosas allí donde nosotros no las vemos. No sabemos razonar bien, pero razonamos sobre lo que vemos y sentimos. Y lo que vemos y sentimos, normalmente, es poco. Él ve más que nosotros». En otro diálogo, uno de los personajes dice: «Todos nacemos con la capacidad de ver lo milagroso. Negar esa capacidad es una elección personal». La luz existe siempre, pero se trata de quererla ver, no de optar por la nada.

Todo el viaje de Bobby persiguiendo su pasado y buscando su significado, todo su ser verdadera y profundamente pasajero –como cada uno de nosotros– se juega en este hilo sutil: llegar a ver. Más aún, decidir ver.

Al final de un largo diálogo con su amiga Debussy (una trans, uno de los personajes más hermosos y puros del libro), Bobby la acompaña fuera del bar.

«Una vez en la acera, ella le besó en ambas mejillas. Desde que te conozco, ni una sola vez me he preguntado qué es lo que quieres.

¿De ti?

De mí. Sí. En mi caso eso es muy poco habitual. Gracias.

La vio alejarse hasta que se perdió entre los turistas. Hombres y mujeres se volvían para mirarla. Se le ocurrió que la bondad de Dios aparecía en lugares muy extraños. No cierres los ojos».

Los ojos abiertos y la bondad divina. Nuestra libertad y Dios, que a su vez aparece mucho en el libro. Evocado, aludido o llamado por su nombre. Algo inevitable cuando se habla en serio de la vida y la muerte.

Como muestra la propia Debussy en su pureza. «No sé quién es ni qué es Dios. Pero tampoco creo que todo esto surgiera así por las buenas. Y en eso me incluyo yo. Puede que todas las cosas evolucionen como dicen que pasa, pero si sondeas hasta su origen tarde o temprano ha de aparecer una intención... Al cabo de un año me desperté otra noche y fue como si hubiera oído una voz en sueños. Todavía resonaba en mi cabeza. La voz dijo: Si algo no te amara tú no estarías aquí».

Si algo no te amara, tú no estarías aquí. Seas quien seas, en cualquier punto de la historia, con el dolor que estés viviendo, sea lo que sea lo que hayas perdido, hay algo misterioso que viene antes y te ama. Es una verdad sencilla e irreductible. Dentro de millones de siglos, seguirá siendo verdad. Si lo queremos ver.

Porque al final los pasajeros somos nosotros. El viaje depende de nosotros. La pregunta que deja McCarthy, después de una vida entera dedicada a «luchar con los dioses», es la que plantea Sheddan, amigo de Bobby: «¿Somos los últimos de un linaje? ¿Seguirá habiendo niños que abriguen un deseo por algo que ni siquiera aciertan a nombrar?».