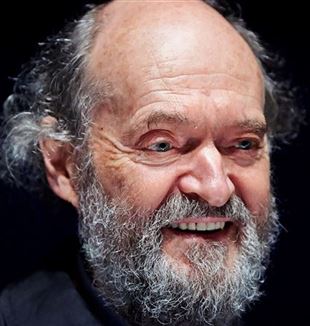

Arvo Pärt, Premio Ratzinger al “compositor teólogo”

Es uno de los autores más interpretados del mundo. Y la mayor parte de su música es sacra. Una de las paradojas de nuestro tiempo. ¿Qué dice a la música, y a la Iglesia, el genio de este ortodoxo estonio cuya «única fuente de inspiración es Jesucristo»?Cuando uno tiene la ocasión de encontrarse con Arvo Pärt, aunque sea para verlo de lejos, tiene la sensación de estar ante un monje. No es casual que este compositor estonio diga que su «única fuente de inspiración es Jesucristo». Luego, si pones el oído atento y escuchas una de sus obras –como Tabula Rasa o el famoso Stabat Mater–, lentamente descubres fuera y dentro de ti (y entre los instrumentos y las voces) un vastísimo eco de experiencias y emociones artísticas, todas reclamando a una sacralidad inmensa, vigorosa y doliente, tangible y vibrante. ¿Es hoy o hemos viajado en el tiempo? Las imágenes que fluyen son las del mundo y las de la vida, iconos y rostros, lo sagrado y lo cotidiano, el cielo estrellado y el corazón que late, los coros gregorianos y la monodia rusa, como en una película inolvidable de Andrei Tarkovkski.

Pues bien, justo a este explorador del sonido, de la partitura y del silencio pululante de la vida se le entrega mañana 18 de noviembre el Premio Ratzinger, un reconocimiento que en Roma solo se atribuye a quienes consiguen captar con agudeza las infinitas variaciones y disecciones del diálogo entre Dios y el hombre en el presente. El premio, nacido en 2011, también ha sido asignado en 2017 al teólogo católico Karl-Heinz Menke y al filósofo luterano Theodor Dieter, simbolizando casi una raíz única que reúne de un modo inseparable estas tres formas presentes del cristianismo.

Que el premio vaya a manos de “no católicos” no es una novedad ni una sorpresa, ya en 2013 este reconocimiento fue para el reverendo profesor Richard A. Burridge, biblista inglés decano del King’s College de Londres y sacerdote anglicano. En todo caso, la sorpresa, que llegó a finales de septiembre, el día del anuncio del premio por parte del padre Federico Lombardi y el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, fue justo la que supone el carácter simbólico que guio la elección de Arvo Pärt. Al recibir este premio, el compositor se convierte en un músico al que la teología le atribuye implícitamente un papel y sus partituras pasan a considerarse no solo obras de arte sino también de cultura teologal, capaces por tanto de decir algo sobre lo divino y sobre la relación del hombre con Dios.

Ya honrado con el doctorado honoris causa del Pontificio Instituto de Música Sacra y nombrado por Benedicto XVI miembro del Pontificio Consejo de la Cultura en diciembre de 2011, Arvo Pärt (nacido en 1935), ha tenido una vida que se desarrolla en un doble registro, pues vida y arte se cruzan poderosamente como en un continuo contrapunto. Ortodoxo convertido, después de los años que vivió a caballo entre el luteranismo, su interés por el socialismo y el estudio de las bases de las teorías dodecafónicas, seriales y atonales, Pärt empezó a componer siguiendo las huellas de Webern, Schönberg y Nono. A su debut con Nekrolog (1960), le siguió Collage su B-A-C-H y sus primeras Sinfonías, donde Pärt ya expresaba una reflexión radical sobre formas experimentales, hasta llegar a una sorprendente manifestación del Credo (1968), con partitura envolvente y carnal, como una obra maestra de Miguel Ángel, donde serialidad, tradición ortodoxa e influencia bachiana entran a formar parte de un nuevo lenguaje sonoro, llamando así por otro lado la atención del peligroso poder soviético y de su censura, que le obligarían a huir a Viena en 1980 con su mujer, Nora, y sus hijos.

Justo después del Credo, Arvo Pärt se encerró en un largo periodo de silencio. Se trató de un retiro artístico y espiritual que coincidió con su conversión ortodoxa, su desinterés por las formas de las vanguardias dodecafónicas y el redescubrimiento de la figura de Cristo, la fuerza de los iconos, la inspiración milenaria de la coralidad religiosa. A partir de mediados de los años 70 empezó a florecer el corpus de sus obras maduras: el inmenso y doliente Stabat Mater, las frondosas variaciones de Fratres, la riqueza coral y sinfónica de las composiciones evangélicas, que respetan rigurosamente el texto bíblico, desde el Magnificat a las Bienaventuranzas, pasando por el Miserere y la Passio Domini, con otras obras laicas y sinfonías donde lo contemporáneo y lo religioso no se pueden separar y donde la grandeza de J.S. Bach siempre se erige como luz y faro.

Todo esto le ha llevado muy lejos de sus colegas coetáneos y le ha sumergido en esa sensibilidad que le une, a pesar de la diferencia de sus lenguajes y ambientes, al citado Tarkovski, cineasta la que Pärt dedicó a finales de los 80 Arbos, composición que nació de las sugerencias naturales de las imágenes del director ruso. Creador de un método sonoro, el “tintinnabuli”, que concibe la creación musical como hija del repique de campanas, Pärt ha navegado entre el minimalismo y el silencio, convirtiéndose en uno de los compositores preferidos del cine culto contemporáneo. De él se ha dicho desde 2011 que es «el compositor vivo más interpretado del mundo» y que «desde los abismos del silencio ha reformado radicalmente el lenguaje musical de nuestro tiempo». Ante todos estos intentos por definirlo, Pärt bromea y calla. En las raras entrevistas que ha concedido en las últimas cuatro décadas nunca deja de señalar que no tiene «nada que decir con palabras. Si hablara demasiado, ya no tendría nada que decir con el lenguaje que he elegido, que es la música».

Pero estábamos diciendo que este premio a Pärt tiene un valor simbólico. La “crisis” de la música clásica contemporánea y su relación con lo sagrado es evidente. Hace años suscitó cierto debate a raíz de un artículo publicado por Michael Berkeley (nieto de Benjamin Britten) en el Guardian. Berkeley, también compositor, se preguntaba cuáles eran los motivos por los que la música sacra desaparecía del escenario cultural británico y, citando a T.S. Eliot se interrogaba si era los músicos los que habían abandonado a la Iglesia, o si había pasado justo lo contrario. Tras la concesión de este premio al compositor estonio las cosas cambian y la pregunta se aclara: ¿la música clásica contemporánea puede dejar de confrontarse con lo divino? ¿Y la Iglesia puede descuidar la música? No la de los festivales sino la música de verdad, la que nace de una confrontación auténtica con la historia y con el propio corazón.

Por eso este premio de Arvo Pärt supone un reconocimiento a la grandeza de un artista indiscutible, pero también y sobre todo una invitación no solo para los que escuchan música sino también para quienes la componen. Porque la música necesita maestros, tradiciones, autenticidad y sobre todo grandeza vivida con coraje. Y la Iglesia necesita una cultura no beguina, tímida, indiferente o retirada, sino rica, contagiosa y capaz de alzar una nueva e indiscutible voz.