«¿Y quién es Baroncini?», preguntó el Papa a Giussani

Su primer encuentro, su amistad, su pasión por la montaña y la literatura. Los años de su enfermedad. El recuerdo de Giancarlo Cesana del sacerdote fallecido el 21 de diciembre, publicado en tempi.itDon Fabio expiró a las 7:30 de la mañana, en una jornada sombría y triste. Vi por primera vez a don Fabio a principios de los años setenta, con motivo de lo que recuerdo como primer encuentro con los universitarios de Comunión y Liberación. Estábamos en el salón de un oratorio a las afueras de Città Studi (Milán). Era verano, estábamos cantando Laudato si’. En un momento dado, bajo el umbral de una puerta lateral apareció un tipo alto y delgado; llevaba gafas, pantalones oscuros y una camisa blanca arremangada. Me pareció un intelectual, un hombre pensativo, como algunos personajes que frecuentaban CL. Pregunté a los que tenía alrededor quién era; me dijeron Fabio Baroncini, recién ordenado sacerdote. Durante unos años no volví a verlo. Me lo volví a encontrar cuando Angelo Scola, entonces responsable de los universitarios de CL, le pidió que fuera a “echarle una mano” y compartir la responsabilidad de la experiencia de CL en las universidades milanesas. Desde entonces, durante casi cincuenta años, nos vimos con don Fabio varias veces a la semana, en los momentos de responsabilidad del CLU y del movimiento, diocesano o nacional. Como alma y guía de la comunidad de Varese, una de las más numerosas de Italia, don Fabio formaba parte de Consejo de Presidencia de CL.

No era un intelectual ni un teórico, aunque era culto porque leía muchísimo. Amaba la literatura rusa, como demostró en el Meeting de Rímini con una conferencia magistral sobre Dostoyevski. Amaba a Charles Péguy, Paul Claudel y T. S. Eliot, a cuyas obras dedicó decenas y decenas de encuentros, que le solicitaban estudiantes de enseñanzas medias, así como universitarios y adultos. Amaba a Dante, al que comentaba y citaba de memoria. No desdeñaba las discusiones teológicas, de hecho se lanzaba de cabeza en defensa de la ortodoxia y del valor educativo de la doctrina católica. Su gran preocupación era el método, es decir, que los contenidos de la propuesta cristiana no fueran visibles si no iban acompañados de la propuesta de cómo vivirlos. En eso era un auténtico discípulo de Luigi Giussani, que «por una palabra se hubiera matado», porque las palabras no son sonidos intercambiables sino la expresión consciente y concreta de la existencia en cada situación. Apelaba a la razón y a la libertad, dotes fundamentales de un cristiano que quiera ser verdaderamente humano, y viceversa. la razón, al reconocer la necesidad de la fe para vivir, debía convertirse en convicción, ligarse tenazmente a la verdad.

Para don Fabio, la existencia era una llamada a una decisión continua, que aceptaba el drama de cortar –“deceso”, como él decía, según un sentido de cortar que comporta en parte morir, hacer un sacrificio– las vías inútiles, contempladas pero imposibles. Eran muchísimos los que acudían a él, porque tenían dificultades personales, en su vocación, en su trabajo, en su matrimonio, en la educación de los hijos. Durante muchos años “trabajamos” en pareja. Él me derivaba, por mis habilidades psicológicas, a personas de las que sospechaba una cierta fragilidad mental y yo le mandaba a los que tendían a resolver con un apoyo psicológicos sus problemas existenciales. Él trabajaba mucho más que yo porque era un buen cura, paternal y experto en la vida, mucho más necesario que un psicólogo. La ausencia de don Fabio, desde que el Parkinson le aprisionó en esa rigidez silenciosa y marmórea, se nota muchísimo.

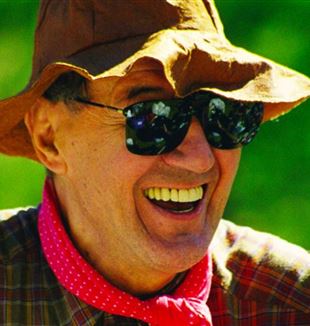

En don Fabio, su estima por don Giussani, su fidelidad al movimiento y a la Iglesia se resumían en una obediencia inteligente y sin titubeos. Fraternidad y unidad eran condiciones que se reclamaban mutuamente, sobre todo en los últimos tiempos, cuando entendió que no tenía tiempo ni fuerzas para detenerse en otra cosa, y que además tampoco quería hacerlo. En las asambleas podía resultar rudo y duro, pero luego, en un diálogo personal, siempre era comprensivo y afectuoso, aunque no cedía en sus principios cristianos, que siempre mostraba con una dulce firmeza. Nació en Morbegno en 1942. Ponía como ejemplo de amor conyugal a su madre, Pina, que estando embarazada de él vio a su marido partir con los alpinos a Rusia y no volvió a saber nada de él –si estaba vivo o muerto– hasta que acabó la guerra. Igual que su padre, se sentía un soldado raso. «Delante de las mulas, detrás de los cañones, lejos de los superiores». Era un apasionado de la montaña, del compromiso y de la disciplina que exige, de la belleza de las cimas y valles, de la sencillez de sus gentes y de sus cantos, sobre todo sus cantos, que había que interpretar bien, con hermosas voces solistas y con gran atención por parte del coro. Los cantos le animaban y le ponían en marcha hasta el final: ya casi no podía hablar, pero cantar sí. Contaba sus hazañas con gran admiración de los jóvenes que lo acompañaban. No se infravaloraba pero era humilde, sabía reconocer y valorar a quien lo hacía bien, incluso mejor que él. Nunca le oí pedir para sí mismo. Estaba orgulloso de su amistad, desde muy jóvenes, con Angelo Scola, que llegó a ser cardenal de Milán. Tenía colgada en una pared una gran foto muy bonita donde aparecían los dos, muy jóvenes, al terminar una escalada al monte Grigna. Se alegraba mucho cuando le contaba que Giussani, durante un desayuno en el que tuve la suerte de participar con Juan Pablo II, cuando el Papa le preguntó quién era el primer sacerdote del movimiento, respondió «Baroncini». Él, como dijo el Papa –«¿y quién es Baroncini?»– no era un cura famoso, sino el primer soldado que Giussani recordaba de su “ejército”.

LEE TAMBIÉN – Mensaje de Julián Carrón por la muerte de don Fabio Baroncini

Fuimos muchas veces a cenar juntos, en restaurantes o casas, discutiendo de todo, especialmente sobre iglesia y política, incluso acaloradamente, sin dejar nunca que aquello afectara a nuestra amistad. Don Fabio tenía un gran sentido del humor. Bromeaba y daba pie a que se bromeara por algunas actitudes extrañas como pedir un vino blanco frizzante solo, que luego, antes de beber, “desgaseaba” con un aparato especial, una especie de ventilador manual de metal que le habían regalado; o su consumo en cantidades industriales durante una época de Eparema, un protector hepático que no es nocivo pero tampoco terapéutico. Tenía una idea muy particular de las enfermedades, pensaba que estas iban por libre. Hacía todo lo que le indicaban los médicos, pero con una cierta distancia mental. Nos costó mucho convencerlo para que se sometiera a las pruebas del Parkinson, del que nunca le oí quejarse, a pesar de su enorme sufrimiento: un montañero que ya no puede moverse, un sacerdote y educador que ya no puede hablar. De la vida aceptó todo lo que esta le dio porque sabía que la realidad está en manos de Dios y por tanto es en último término positiva. Y que nosotros, como solía decir en dialecto, «estamos aquí de paso». El lunes por la mañana salió al encuentro de Dios, del que siempre buscó y señaló sus signos.